写真資料について

写真資料について

国立民族学博物館には、東南アジア稲作民族文化綜合調査を組織した当時の日本民族学協会(後の民族学振興会)から、旧文部省史料館を経て所蔵するにいたった調査団の写真資料 数千点が保管されています。それらは民博でデジタル化され、当時記録されていた写真に関するメモ、情報とあわせて網羅的に整理されてきました。一方で撮影年月日の記録がない写真、撮影者不明の写真、内容の説明が不十分なものも多く含まれています。特に、撮影地と撮影年月日は写真の整理には不可欠な情報ですが、デジタル化以前のネガフィルムであるため、不十分な情報を本プロジェクトでの新たな調査によって補っていく作業が必要となります。

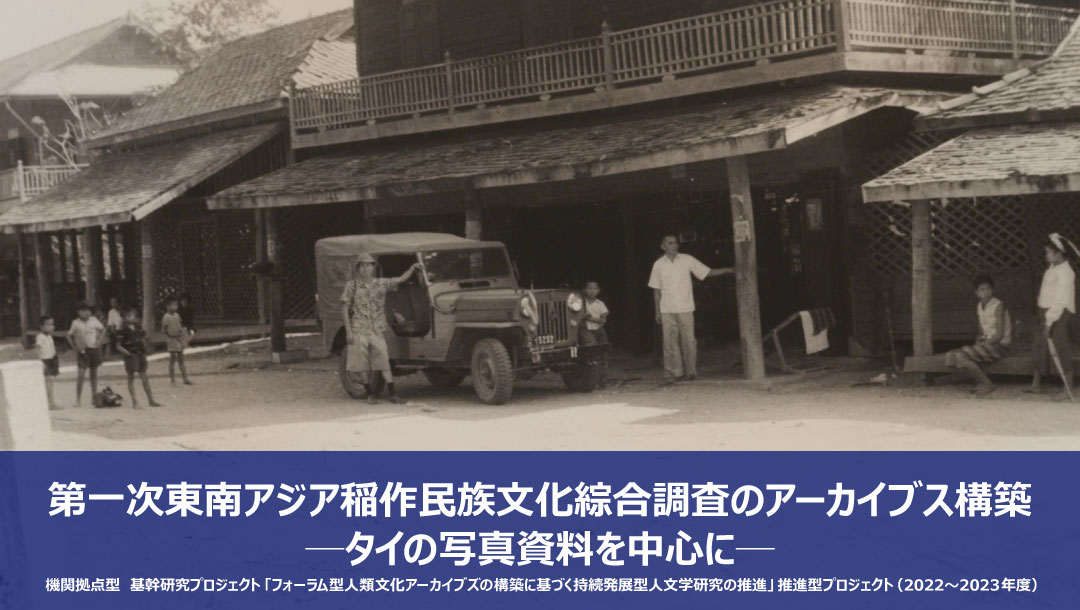

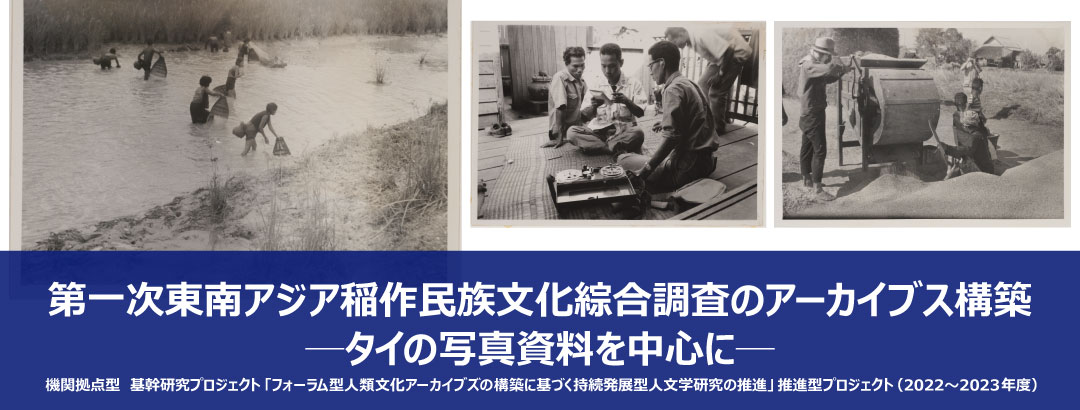

第一次東南アジア稲作民族文化綜合調査(1957-58年)のタイで撮影された写真は800点弱で、これが本プロジェクトの対象となります。現時点で正確な数を示せないのは、撮影地や撮影年月日が不明な写真や、国境のメコン川沿いで撮影された写真などが含まれているためです。

記録に残されているタイでの撮影者は、調査団員の浜田秀男、長重九、河部利夫、岩田慶治、綾部恒雄、八幡一郎です。なかでタイ研究者でもある河部と綾部の写真が他に比べると多くなっています。撮影場所は、バンコク、アユタヤ、ロッブリー、スコータイ、ランプーン、ランパーン、チェンマイ、チェンライ、チェンセーン、メーサイ、アランヤプラテート、ナコンラチャシマー、ナコンパノムなど、南部を除く中部、北部、東北部が含まれ、中でもチェンマイ、チェンセーン、メーサイの写真が多く見られます。

撮影対象は、稲作に関連する景観や農具、人物が比較的多くなっていますが、ジープやトラック、船、飛行機などで移動しながらの調査であったことを反映して、多岐にわたって多様な対象が捉えられています。例えば、移動途上の風景、出会った人物、建築物なども含まれ、稲作以外の農業関連の写真や、宗教や芸能に関連する写真なども含まれています。

本プロジェクトは、上記の第一次東南アジア稲作民族文化綜合調査のタイで撮影された写真資料に関して、新たな現地追跡調査や文献資料調査などを行うことで、研究者、現地社会、一般社会にも開かれたアーカイブズとして学術研究や教育的活用のプラットフォームとなることを目指しています。