プロジェクト全体の活動 2025年度

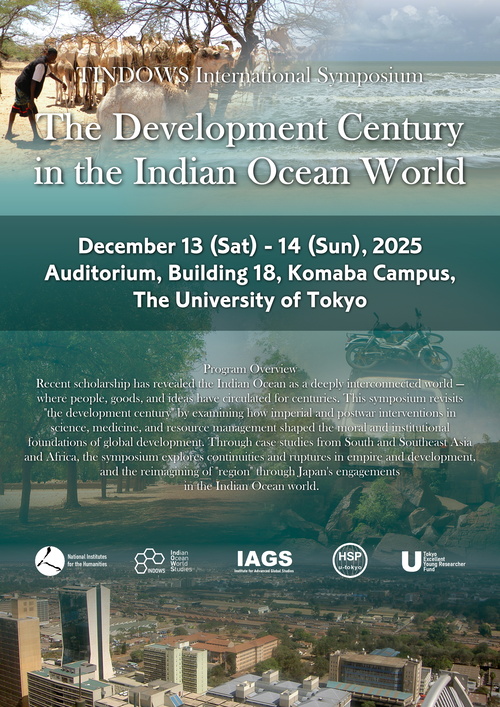

【東大拠点】国際シンポジウム“The Development Century in the Indian Ocean World”

| 日時 | 2025年12月13日(土)・14日(日) |

|---|---|

| 場所 | 東京大学駒場キャンパス18号館ホール |

| 詳細 | 12月13・14日に、環インド洋地域研究東京大学拠点の主催により、環境・医療・開発をテーマに、2025年度の環インド洋地域研究国際シンポジウムを開催いたします。 対面のみでの開催となります。シンポジウムの詳細および参加申し込みは、下記のリンクをご参照ください。 環インド洋地域研究 東京大学拠点 ホームページ |

.jpg) |

【若手研究者集会】2025年度環インド洋地域研究若手研究者集会「循環する普遍知と混淆する地域性―環インド洋の開発・環境・医療―」

| 日時 | 2025年10月4日(土) 13:00-18:00 |

|---|---|

| 場所 | 国立民族学博物館2階 第4セミナー室 + zoomオンライン |

| プログラム |

|