イベント開催予定

Event News

- 現在予定はありません

国立民族学博物館の「学術知デジタルライブラリ(X-DiPLAS)」は、過去におこなわれたフィールドワークで記録された貴重な映像音響資料を受け入れ、それらをデジタル化・データベース化していくことで、新たな研究や教育を推進するためのプラットフォームとして拡大、進化を続けています。

生成AI 技術の急激な発展は、アーカイブの利用可能性を飛躍的に高める一方で、その保全・公開・利用に関する複合的な課題を突きつけています。本シンポジウムは特に以下の論点、「フィルムの保全(安全保護)の重要性」、「肖像権問題と

公開をめぐるジレンマ」、「二次利用条件の在り方」などに焦点を当て、各分野の専門家と共に、デジタルアーカイブが次なるバージョンアップを果たすための具体的な方向性を探ります。

生成AI が新たな知の創造を促す時代において、X-DiPLAS をはじめとするデジタルアーカイブが、学術研究の持続可能な基盤として、また倫理的配慮と法遵守のモデルとして機能するためのビジョンを共有することを目的とします。

| 日 時 | 2025年12月21日(日)13:00~17:00(12:30開場) |

|---|---|

| 会 場 |

国立民族学博物館 第4セミナー室(本館2階) (定員:対面50名、オンライン250名 いずれも先着順) ※事前申込制、参加無料 |

| 主 催 | 人間文化研究機構共創先導プロジェクト(共創推進研究) 「学術知デジタルライブラリの構築」 国立民族学博物館拠点 (X-DiPLAS) |

| 共 催 | 国立民族学博物館・共同研究「学術資料デジタルアーカイブの活用法としてのデジタルストーリーテリング ―X-DiPLAS のアフリカ写真コレクションを例とした実践的研究」(研究代表者:小林直明) |

| 後 援 | デジタルアーカイブ学会 |

| 申込方法 |

|

| 12:30 | 開場 |

|---|---|

| 13:00 | 開会挨拶 福岡正太(国立民族学博物館 副館長) |

| 13:05 | 趣旨説明 小林直明(国立民族学博物館 プロジェクト研究員) |

| 13:35 | 研究発表 渡邉英徳(東京大学 教授) 「『記憶の解凍』の現在地:AI とのコラボレーションの進化とこれから」 |

| 14:05 | 研究発表 常石史子(獨協大学 准教授) 「生成AI 時代におけるイメージの真正性の担保」 |

| 14:35 | 休憩 |

| 14:45 | 研究発表 数藤雅彦(五常総合法律事務所 弁護士) 「生成AI とデジタルアーカイブをめぐる法律問題」 |

| 15:15 | 研究発表 大井将生(同志社大学 准教授) 「AI 時代の教育現場における資料の信頼性と二次利用条件」 |

| 15:45 | 休憩 |

| 15:55 | パネルディスカッション モデレーター:原田健一(新潟大学フェロー/X-DiPLAS プラットフォーム委員) パネリスト:渡邉英徳、常石史子、数藤雅彦、大井将生、小林直明 |

| 16:55 | 閉会挨拶 飯田卓(国立民族学博物館 教授) |

国立民族学博物館 研究協力課 共同利用係

e-mail:kikourenkei★minpaku.ac.jp(★を@に置き換えて送信してください)

日本の大学では、開学100周年や公文書管理法を契機として、大学の歴史を記録した文書資料類を保存・整理・公開する機運が高まり、その一部では文書館を設置するに至っています。このことは、学術の価値を社会に向けて発信し、説明責任をはたすことでもあります。国立民族学博物館においては、民族学・文化人類学の研究の過程で築かれた多くの研究アーカイブズを保存・整理・公開してきたいっぽう、館そのものの歴史を物語る資料の本格的な公開はこれからです。

このワークショップでは、大学における文書館事業を先導してきた京都大学と東京大学それぞれの文書館から研究者をお招きし、博物館がその理念や方法をどこまで学べるかを討議します。

| 日 時 | 2025年1月17日(金)14:00~17:00 |

|---|---|

| 会 場 |

国立民族学博物館(オンラインのみ・定員:250名) ※事前申込制、参加無料 |

| 主 催 | 人間文化研究機構/国立民族学博物館 社会との共創によるデジタル・ヒューマニティーズ(DH)の推進研究等補助事業 「デジタル技術を活用した人類学史アーカイブズの整備」 |

| 申込方法 |

|

| 14:00 | 開会挨拶 𠮷田憲司(国立民族学博物館長) |

|---|---|

| 14:10 | 趣旨説明 民族学研究アーカイブズと館史アーカイブズ 飯田卓(国立民族学博物館) |

| 14:40 | 発表1 大学アーカイブズとは何か ――公文書管理法施行をはさんで 西山伸(京都大学大学文書館) |

| 15:20 | 休憩 |

| 15:30 | 発表2 大学アーカイブズの資料利用と公開 元ナミ(東京大学文書館) |

| 16:10 | 総合討論 司会:飯田卓 |

| 16:50 | 閉会挨拶 |

京都大学では、百年史編纂事業の完了にさいして大学文書館を創設しました。また東京大学では、公文書等の管理に関する法律の施行を背景として、資料アーカイビング機能を強化するため文書館を創設しました。このように、同じ大学文書館でも、設立経緯や性格が異なります。いっぽう博物館の場合、大学文書館では関知しない博物館標本資料を管理しなければなりません。このようにひと口に文書館と言っても、設立経緯や目的に応じてさまざまな形態がありえます。とはいえ、法施行やデジタル化への対応が求められる点は同じなので、博物館でも、アーカイビング機能に関する問題を大学文書館と共有し、相互に情報交換することが有効でしょう。参加者は92名(うちオンライン参加者74名)でした。

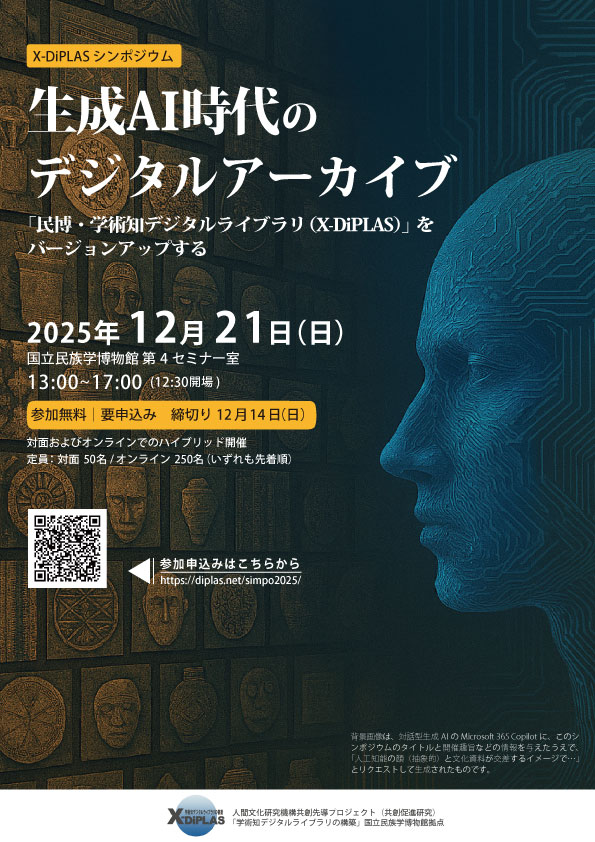

X-DiPLAS(学術知デジタルライブラリの構築) の目的は、散逸の危機に直面する地域研究画像資料のデジタル化・データベース化を通じて、画像研究資源のプラットフォームを構築することにあります。このプラットフォームは、画像研究資源を将来世代の研究者に継承するための重要なツールとなりうるでしょう。

X-DiPLAS においては、その前身であるDiPLASプロジェクト(2016-21年度)もふくめて、9年の歳月をかけ、デジタル化・データベース化の方法を確立してきました。同時に、データベース化した画像のさまざまな活用方法も開拓してきました。このシンポジウムでは、地域研究アーカイブ画像のさらなる活用可能性を、地理学的観点、歴史学的観点から考えてみます。

| 日 時 | 2024年12月8日(日)13:30~17:00 |

|---|---|

| 会 場 |

国立民族学博物館 第4セミナー室(本館2階) (定員:対面50名、オンライン100名 いずれも先着順) ※事前申込制、参加無料 |

| 主 催 | 人間文化研究機構共創先導プロジェクト(共創推進研究) 「学術知デジタルライブラリの構築」 国立民族学博物館拠点 (X-DiPLAS) |

| 共 催 | 大東文化大学東洋研究所西アジア研究班 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所 AA研共同利用・共同研究課題「カイロ歴史地区の文化遺産アーカイビングと研究・教育実践」 科研費「中東ムスリム社会との長期現地調査資料の共有による文化遺産の共創と合意形成の研究」(21H04372) 国立民族学博物館 共同研究「フォト・エスノグラフィーの実践に関する方法論の検討」 |

| 申込方法 |

|

| 13:00 | 開場 |

|---|---|

| 13:30 | 開会挨拶 𠮷田憲司(国立民族学博物館長) |

| 13:35 | 趣旨説明 石山俊(国立民族学博物館プロジェクト研究員) |

| 13:50 | 研究発表 渡邊三津子(地理学/ 文教大学准教授) 原隆一(西アジア地域研究・農村社会学/ 大東文化大学名誉教授) 「時代を接続するツールとしての写真アーカイブ -西アジア地域の調査写真を例に-」 |

| 14:30 | 研究発表 𠮷村武典(歴史学/ 大東文化大学准教授) 「画像デジタルコンテンツの利用と歴史学 -カイロの歴史的建築物を題材に-」 |

| 15:10 | 休憩 |

| 15:40 | コメントⅠ 永井正勝(デジタル人文学/ 人間文化研究機構・国立民族学博物館特任教授) コメントⅡ 岩谷洋史(文化人類学/ 姫路獨協大学講師) |

| 16:10 | 全体ディスカッション モデレーター 石山俊 |

| 16:55 | 閉会挨拶 飯田卓(国立民族学博物館教授) |

2024年12月8日、X‐DiPLAS主催シンポジウム「地域研究アーカイブ画像の活かし方-地理学と歴史学の視点から考える」が国立民族学博物館セミナー室においておこなわれました。

発表者は、渡邊三津子氏(文教大学・地理学)と吉村武典氏(大東文化大学・歴史学)、コメンテーターは、永井正勝氏(人間文化研究機構・デジタル人文学)、岩谷洋史氏(姫路獨協大学・文化人類学)、そしてこれまでの採択案件撮影者として原隆一氏(大東文化大学名誉教授)にもご登壇いただきました。参加者数は61名(うちオンライン参加30名)

国立民族学博物館のX-DiPLASプロジェクトでは、文化人類学などのフィールドサイエンティストによって撮影された写真のデジタルアーカイブ事業を進めています。このシンポジウムでは、写真データベースの活用方法の一つとして、デジタルストーリーテリングという、写真とナレーションにより構成される映像作品づくりを提案し、その可能性を検討していきます。

今回X-DiPLASは、中央アフリカのザイール(現コンゴ民主共和国)や東アフリカのタンザニアなどで、アフリカ的な農業や農村社会の特性、ひいては「人間にとって農業とは何か」という根源的な問いを長年にわたり追究してこられたフィールドワーカー・杉村和彦氏の写真データベースを例に、特に1986年~1991年にかけてザイールの焼畑農村で撮影された写真の整理を進めつつ、それらを素材としたデジタルストーリーの制作をすすめてきました。今年度いっぱいで定年退職を迎えられる杉村氏の、研究人生の一幕をふりかえる作品です。熱帯アフリカ焼畑農村の世界に思いを馳せつつ、こういった作品づくりが、研究者自身やソースコミュニティ、またあるいは私たちが生きる社会に何かを還元し得るのかを考えてみたいと思います。

| 日 時 | 2023年12月16日(土)14:00~17:00(13:00 開場) |

|---|---|

| 会 場 |

国立民族学博物館 第4セミナー室(本館2階) (定員:対面50名、オンライン100名 いずれも先着順) ※事前申込制、参加無料 |

| 主 催 | 人間文化研究機構共創先導プロジェクト共創促進研究「学術知デジタルライブラリの構築」国立民族学博物館拠点(X-DiPLAS) |

| 申込方法 |

|

| 13:00 | 開場 |

|---|---|

| 14:00 | 開会挨拶 𠮷田憲司(国立民族学博物館長) |

| 14:05 | 趣旨説明 小林直明(国立民族学博物館プロジェクト研究員) |

| 14:15 | 映像作品の上映と解説 「1986-1991 ―追憶のザイール、焼畑の村」 小林直明(国立民族学博物館プロジェクト研究員) |

| 14:45 | 講演 「熱帯雨林のアフリカ ―焼畑・混作・共食」 杉村和彦(福井県立大学学術教養センター教授) |

| 15:30 | 休憩 |

| 15:40 | コメントⅠ 鶴田格(近畿大学農学部教授) コメントⅡ 末原達郎(京都大学農学部名誉教授) コメントⅢ 池谷和信(国立民族学博物館教授) |

| 16:10 | ディスカッション |

| 16:55 | 閉会挨拶 飯田卓(国立民族学博物館教授) |

国立民族学博物館 研究協力課 共同利用係

e-mail:kikourenkei★minpaku.ac.jp(★を@に置き換えて送信してください)

40周年を迎えた海外学術調査フォーラムは、「デジタル時代のフィールドサイエンスと共同研究の可能性」と題し、生態学、文化人類学、言語学の第一線で研究を行う3名の研究者をお招きし、海外調査の最新の成果にもとづいて、デジタル時代のフィールドサイエンスの可能性について議論します。

ポスターダウンロード[1.6MB]

| 日 時 | 2023年6月24日(土)13:00~17:30 |

|---|---|

| 会 場 | 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所 3階大会議室(完全対面開催) |

| 主 催 | 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所 |

| 参加登録 | 参加を希望される方は事前登録をお願いいたします。事前登録は登録フォームよりお願いいたします。

|

| お問い合わせ | 海外学術調査フォーラム事務局 gisr[at]aa.tufs.ac.jp([at]を@に変更してご送信ください) ▸ ホームページ |

このフォーラムは、日本の海外学術調査を牽引してきた東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所が40年間にわたって開催してきたものです。プロジェクト代表者のわたし(飯田)が話題提供をした2023年には、その歴史にひとまずの終止符が打たれました。この回では、生態学者と言語学者がそれぞれ、デジタル技術を活用したフィールドワークについて報告しました。文化人類学者であるわたしは、映像音響資料を提示しながらの双方向的な発話収集(エリシテーション)をおこなううえで、X-DiPLASや旧DiPLASが開発してきたシステムや、国立民族学博物館が開発してきたフォーラム型人類文化アーカイブズ(先行プロジェクトはフォーラム型情報ミュージアム)のシステムを改良していくことが有効であると報告しました。

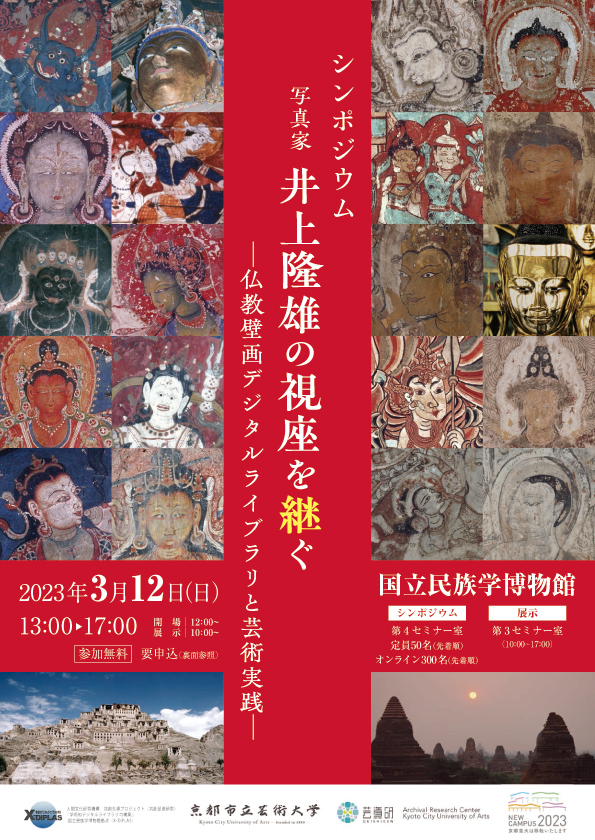

写真家・井上隆雄は、1970年代にインド・ラダックとミャンマー・バガンを取材し、仏教寺院壁画を中心としてその視座をフィルムにおさめた。それらの写真には、半世紀前の壁画の情報が確かな技術で記録されている。本シンポジウムでは、井上隆雄の眼差しを次世代に継いでいく可能性と意義を考える。

| 日 時 | 2023年3月12日(日)13:00~17:00 |

|---|---|

| 会 場 |

シンポジウム会場

国立民族学博物館 第4セミナー室(本館2階)

(会場:定員50名、オンライン:定員300名) 展示会場 国立民族学博物館 第3セミナー室(本館2階) (同日、10:00 - 17:00) ※事前申込制、先着順、参加無料 ※展示する模写作品、フィルムや取材ノートなどの資料の接写はお控えください。 |

| 主 催 | 京都市立芸術大学 人間文化研究機構共創先導プロジェクト(共創推進研究) 「学術知デジタルライブラリの構築」 国立民族学博物館拠点 (X-DiPLAS) |

| 申込方法 |

|

プログラムが一部変更になりました。

| 10:00 | 展示(第3セミナー室)開室 |

|---|---|

| 12:00 | 会場(第4セミナー室)開室・受付 |

| 13:00 | 開会挨拶 𠮷田憲司(国立民族学博物館長) |

| 13:05 | 趣旨説明 正垣雅子(京都市立芸術大学准教授) |

| 13:15 | 発表 「井上隆雄写真資料のデジタルアーカイブ化支援」 石山俊(国立民族学博物館プロジェクト研究員) 「X-DiPLAS が構築する画像デジタルライブラリの特徴」 丸川雄三(国立民族学博物館准教授) 「井上隆雄アーカイブ活動の実践と課題」 岡田真輝(京都市立芸術大学・井上隆雄写真資料アーカイブ研究員) 「井上隆雄撮影のバガン壁画と可能性」 寺井淳一(東京外国語大学特別研究員) 「概知の素材からどのように未知なる対象を⽐定しうるか―アルチ寺三層堂「成就者肖像集」をめぐる現状と課題」 菊谷竜太(高野山大学准教授) 「井上隆雄写真の活用 模写による壁画表現の再現」 正垣雅子(京都市立芸術大学准教授) |

| 15:15 | 展示解説 正垣雅子(京都市立芸術大学准教授) ラダック壁画の模写制作 菊谷竜太(高野山大学准教授) ラダックの壁画 寺井淳一(東京外国語大学特別研究員) バガンの壁画 岡田真輝(京都市立芸術大学・井上隆雄写真資料アーカイブ研究員) 井上隆雄アーカイブ 石山俊(国立民族学博物館プロジェクト研究員) DiPLAS/X-DiPLASの活動 丸川雄三(国立民族学博物館准教授) 仏教壁画デジタルライブラリ オンライン 展示紹介・井上隆雄写真スライドショー |

| 15:45 | ディスカッション 「デジタルライブラリと芸術実践の可能性」 モデレーター 末森薫(国立民族学博物館准教授) |

| 16:30 | 閉会挨拶 飯田卓(国立民族学博物館教授) |

2023年3月12日に「シンポジウム 井上隆雄の視座を継ぐ―仏教壁画デジタルライブラリと芸術実践」が開催されました。

このシンポジウムでは、芸術作品デジタル画像の色補正と模写実践への貢献、デジタルライブラリの現地社会への還元の重要性などが活発に議論されました。参加者は161名(うちオンライン参加者76名)でした。

シンポジウムの成果は、正垣雅子 岡田真輝 末森薫編『写真家 井上隆雄の視座を継ぐ―仏教壁画デジタルライブラリと芸術実践』(2024)に収められています。

この書籍のPDF版は以下よりダウンロードができます。

▸ PDF版ダウンロード

国立民族学博物館では、文化人類学などのフィールドサイエンティストによって撮影された写真のデジタルアーカイブ事業を進めています。この研究集会では、元京都大学教授の故・福井勝義氏がエチオピアなどで撮影した写真コレクションのデータベース「北東アフリカ:1967-2006 写真による瞬間の記録」を例に、そのコンテンツを利活用する手法の一つとして、デジタルストーリーテリング(写真を素材とする映像作品づくり)を提案し、その可能性について考えていきます。

| 日 時 | 2023年2月18日(土)14:00~17:00 |

|---|---|

| 主 催 | 人間文化研究機構共創先導プロジェクト(共創推進研究) 「学術知デジタルライブラリの構築」 国立民族学博物館拠点 (X-DiPLAS) |

| 開催方法など |

|

| 14:00~14:05 | 開会挨拶 𠮷田憲司 (国立民族学博物館・館長) |

|---|---|

| 14:05~14:50 | 趣旨説明 小林直明(国立民族学博物館・プロジェクト研究員) |

| 14:50~15:00 | 作品上映『石ころ遊びの文化的装置』 |

| 15:00~15:15 | コメント 中島恭子(X-DiPLASスタッフ) |

| 15:15~15:30 | コメント 福井正子(撮影者ご遺族) |

| 15:30~16:15 | 講演 村橋勲(静岡県立大学国際関係学部・助教) 「デジタルアーカイブをとおした現地との対話 ―エチオピア、ボディのDiPLAS資料の活用案」 |

| 16:15~17:00 | ディスカッション |

X-DiPLAS プロジェクト室(小林)

e-mail:nkoba★minpaku.ac.jp(★を@に置き換えて送信してください)