barshaが周期的現象として「普通の」範囲の洪水で、それを超えた「災害」としての洪水が

banyaと呼ばれる、と主張する研究者もいるが、実際にはそのような区別は見られず、

banyaが一般的に用いられている。この背景には洪水災害定義の曖昧さがある。実際問題としてどこまでを「普通」の洪水と言い、どこからを「災害」としての洪水と言うか、線引きができないのである。さらに難しいのは「災害」そのものの定義ないし説明の問題である。多くの人々にとって、「災害」を一語で語る内容、カテゴリー化された理解の領域が明確にあるのかどうか自体が疑わしいのである。被災地で「災害」はどのように受け止められているのだろうか。2005年、河岸侵食の被災地で行った聞き取り調査では、河流により河岸侵食が生じていることを理解した上で、物理的対抗手段が有効だとする意見と同時に、その原因を「

Allahr iccha(アッラーの意思だ)」、「これは

Allahrshasti(アッラーの罰)だ」とする考えが共有されていることがわかった。科学的合理性が宗教的言説と結びついた形で出ているのである。洪水の主要原因は何か、との質問に対する答えは、“Allahr gajab”がトップで31%を占め、2位の「過剰な降雨」(14.3%)を大きく引き離している。これは中・下層グループにおいてより顕著に見られる傾向である。

下層の人々ばかりでなく、広く中層の人々までもがなぜ、科学的思考をしつつ、同時にイスラーム的言説により宗教的確信を表明するのか。筆者は以前、バングラデシュのムスリム社会に関する論考をまとめた中で、現在のバングラデシュ・ムスリム社会の中にアイデンティティ認識に関して亀裂があること、その亀裂は「都市中流層」以上とそれ以外の人々との間にあること、欧米的なライフ・スタイルを追求する都市中流層以上の人々と、日常生活の核にイスラームを据えて非常に強いムスリム意識を持つ、それ以外の人々の多くは「実践するムスリム」であること、等を指摘した。この視点から仮説的に敷衍するなら、人々の意識の中でイスラームの占める重み、イスラーム実践の差異に対応する形で、「洪水」、広くは「災害」の捉え方が異なる可能性があるのではなかろうか。

さらに、洪水災害認知に関連して、特に村部の人々が周期的現象としての洪水

banyaを切実に必要としている事情を考える必要がある。バングラデシュの場合、周期的現象としての洪水が引いてゆく時期(減水期)を利用するアモン(

aman)作季の稲作は収量が安定しており、人々も食味の面でアモンを最も好んでいる。アモン作は、平年並みの洪水が来ること、その水が平年並みに引いてゆくことを条件に、安定的な成長と作柄とを保障する。それゆえ、農民たちは洪水を

Allahr dowa(アッラーの恵み)とも言う。確かに、平年並みの水位を超えた水が来れば人や家屋への被害だけでなくアモン作の植え付けにも時期的に影響を及ぼすが、この場合は後に対策をとることが可能である。(大洪水も含めて)水が来る場合よりも、「水が来なかった場合」の方が村部住民にとってはより深刻な「災害」なのである。また、バングラデシュの国土の大部分は極端に平坦であり、平年の水量をわずかに上下するだけで低地もしくは高地に重大な影響を及ぼす。これらの感覚は都市部ではほとんど理解されない。ダッカを初めとする「都市」の住民にとっては、洪水が発生すること自体が「災害」なのである。それゆえ、彼ら都市住民たちは基本的に徹底した洪水「排除」を主張する傾向が顕著である。都市部でも、上層の人々は普段は洪水になじみのない生活を送っているが、低地や排水の悪い土地に住んでいる下層に近い人々にとって洪水は来ないにこしたことはなく、洪水の水を必要とする人々の感覚は遠いものとなっている。こうした生業差、地域差、階層差を考えると、

banya認知は、一様であるよりも、かなり多様になされていると考えた方が実情に近いのではないか。

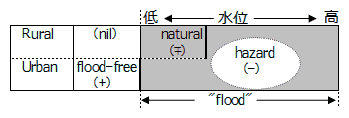

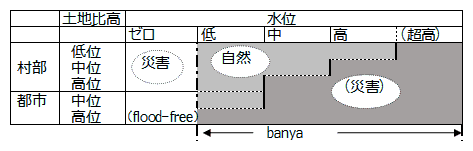

図1:都市と村部における

banyaと「災害」認識

図2:研究者等が想定する"flood"と"hazard"定義